近日,工信部一纸令下,FZ/T 08007-2024,这个听起来冷冰冰的编号,成了“蒸汽眼罩行业标准”的代名词,将于2025年5月1日生效。乍一看,这似乎是行业福音,是消费者权益的保障。但细细品味,总觉得这股“规范”的蒸汽中,夹杂着一股令人不安的味道。

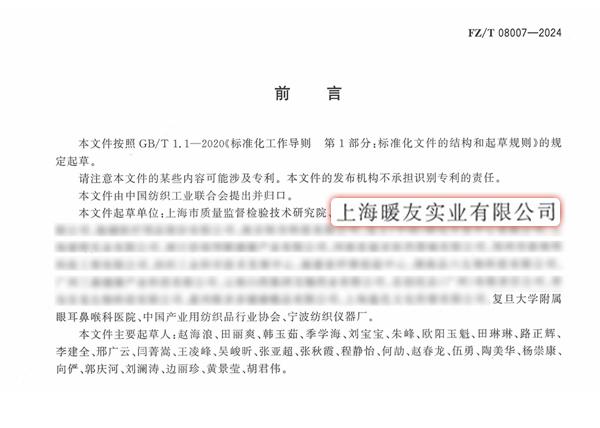

标准由上海市质量监督检验技术研究院、上海暖友实业有限公司等二十余家单位联合起草。这“联合起草”四个字,颇值得玩味。谁是主导?谁又在其中浑水摸鱼?标准的制定,究竟是出于对行业乱象的痛心疾首,还是某些企业巩固自身地位的“阳谋”?

近年来,蒸汽眼罩确实成了不少人的“续命神器”。学习、工作、熬夜…眼睛一不舒服,来一片,似乎就能缓解疲劳。但市面上的产品质量参差不齐,发热不稳定、温度过高、重金属超标…问题层出不穷。这个时候,“行业标准”的出现,似乎是悬崖勒马,亡羊补牢。但问题是,这个“标准”真的能解决问题吗?

我不禁要问,这个标准会不会又是一次“一刀切”?会不会扼杀创新,让整个行业陷入同质化竞争的泥潭?会不会让一些中小企业因为无法承担高昂的检测费用而被迫退出市场?更重要的是,这个标准真的能保证产品的安全性吗?还是仅仅在表面上做做文章,让消费者继续在“安全”的假象下,付出健康的代价?

蒸汽眼罩,说白了就是一次性发热包。但就是这么个小东西,却直接接触我们最娇嫩的眼部皮肤。想想那些为了压低成本,使用工业级原料、偷工减料的黑心厂家,他们生产出来的“蒸汽眼罩”,简直就是一颗颗定时炸弹!

你以为敷在眼睛上的是温暖和舒适?没准是重金属超标的慢性毒药!你以为缓解的是眼疲劳?没准是高温灼伤带来的永久性伤害!更可怕的是,这些伤害往往是隐性的、慢性的,等你发现问题的时候,可能已经追悔莫及。

“行业标准”的出台,看似是对劣质产品的围剿,但同时也可能扼杀行业的创新活力。想想看,如果所有企业都按照“标准”亦步亦趋,那么市场上还有什么差异化竞争可言?消费者还有什么选择的余地?

更令人担忧的是,某些“标准”往往会成为行业巨头排除异己的工具。他们利用自身的技术优势和话语权,制定对自己有利的“标准”,从而将中小企业拒之门外。最终,消费者看似有了“保障”,实则却失去了更多选择,只能被动接受巨头们提供的“标准化”产品。

标准,本应是推动行业进步的动力,而不是阻碍创新的枷锁。如何在监管和创新之间找到平衡点,是摆在所有行业面前的一道难题。

文章通篇都在强调暖友的“国家发明专利(国家发明专利号:ZL 201410145975.3)”,仿佛有了这个专利,就有了金钟罩铁布衫,成了行业内的“免死金牌”。但仔细研究一下这个专利,真的有那么神乎其神吗?

所谓的“薄片发热芯”,无非就是控制发热温度和时间的技术。这种技术真的只有暖友一家独有吗?其他企业就不能通过自己的研发来实现类似的效果吗?说白了,这个“专利”很可能只是暖友用来抬高身价、打击竞争对手的“营销噱头”。

文章还提到,暖友蒸汽眼罩在国家质量监督管理总局、上海市消保委等单位的抽检中都获得了优秀的结果。看到这里,我不禁要打个问号。这些抽检的结果,真的能完全反映产品的真实质量吗?

要知道,抽检本身就存在一定的局限性。抽检的数量有限,不可能覆盖到所有批次、所有型号的产品。而且,企业完全有可能为了应对抽检,专门生产一批高质量的产品。等到抽检结束,再恢复到原来的生产标准。这种“表演式”的抽检,对消费者来说,又有多少意义呢?更何况,抽检机构的独立性和公正性,也常常受到质疑。在利益的驱动下,一些抽检机构可能会为企业“开绿灯”,出具虚假的检测报告。

暖友在抽检中获得优秀结果,当然值得肯定。但这并不意味着暖友的产品就绝对安全、绝对可靠。消费者在购买时,还是要保持理性,多方考察,不要被这些“光环”所迷惑。

“行业标准”的出台,绝对不是终点,而是新的起点。如果仅仅满足于制定一个“标准”,然后就万事大吉,那未免太天真了。更重要的,是标准的执行和监督。

谁来执行这个标准?如何保证标准的执行力度?如何防止企业钻空子、打擦边球?这些问题,都需要认真思考和解决。如果执行不力,再好的“标准”也只是一纸空文。

而且,“行业标准”也需要不断完善和更新。随着技术的进步和消费者需求的变化,原有的“标准”可能会变得过时和僵化。只有不断地进行修订和升级,才能保证“标准”的有效性和适应性。

更重要的是,要鼓励企业积极参与标准的制定和修订。只有让企业真正参与进来,才能保证“标准”的科学性和合理性。否则,“标准”很可能会成为少数人的“工具”,最终损害整个行业的利益。

“行业标准”的制定,只是万里长征的第一步。未来的路还很长,需要政府、企业、消费者共同努力,才能真正实现行业的规范化和高质量发展。

面对琳琅满目的蒸汽眼罩,面对各种各样的“认证”、“标准”,消费者应该如何选择?是盲目追捧那些“大牌”、“明星产品”,还是理性审视产品的质量和安全性?

首先,不要被华丽的包装和夸张的宣传所迷惑。要仔细查看产品的成分和生产信息,了解产品的真实情况。如果条件允许,可以多方比较,选择性价比更高的产品。

其次,不要迷信“认证”和“标准”。要了解“认证”和“标准”的具体内容,判断其是否真的具有权威性和公正性。如果发现“认证”和“标准”存在问题,要及时向相关部门举报。

更重要的是,要关注自己的实际需求。不同的消费者有不同的需求,适合别人的产品不一定适合自己。要根据自己的眼部状况和使用习惯,选择最适合自己的蒸汽眼罩。

最后,要保持警惕,及时发现和处理问题。如果在使用过程中出现任何不适,要立即停止使用,并及时就医。同时,要积极维护自己的权益,向商家和相关部门投诉。

消费者是市场的最终决定者。只有消费者保持理性、积极参与,才能真正推动行业的健康发展。不要让“标准”成为某些企业牟利的工具,要让“标准”真正为消费者服务。